Exposition

Le Mobilier national présente « Ce qui se trame. Histoires tissées entre l’Inde et la France » jusqu’au 4 janvier 2026. Une exposition retraçant les liens entre l’Inde et la France par le prisme du textile. Une épopée historique et culturelle mais avant tout stylistique.

Entremêlé d’influences, le dialogue entre l’Inde et la France s’écrit depuis des siècles dans les fibres mêmes du textile. L’exposition « Ce qui se trame. Histoires tissées entre l’Inde et la France », visible au Mobilier national du 4 décembre au 4 janvier 2026, en révèle toute la richesse. Des ateliers des palais indiens du XVIIᵉ siècle aux maisons de couture contemporaines, le parcours évoque la manière dont les relations entre les deux pays ont façonné les esthétiques. Une mise en avant, fruit d’un engagement formulé par Emmanuel Macron lors de son voyage en Inde en 2024, souhaitant une manifestation majeure consacrée aux métiers d’art entre les deux pays. Soutenu par l’Institut français, qui organise un festival en quatre jours, l’événement parisien accueillera deux journées professionnelles les 4 et 5 décembre, puis deux journées ouvertes au public les 6 et 7 décembre, ponctuées d’ateliers, de conférences et de performances. L’occasion de découvrir sous un angle différent les pièces européennes, souvent repensées pour l’occasion, et les œuvres réalisées auprès d’institutions indiennes, dont la Villa Swagatam. Pour mettre à l’honneur cette rencontre culturelle, l’exposition a été imaginée par deux grands amoureux de l’Inde. Ainsi, le commissariat est assuré par Mayank Mansingh Kaul, chercheur et conservateur de New Delhi, figure majeure de l’étude des textiles indiens postcoloniaux. Auteur de nombreuses publications, il construit ici un récit largement culturel, mis en lumière par Christian Louboutin, scénographe de l’exposition.

Un héritage tissé au fil des siècles

Depuis l’Antichambre, première pièce de l’exposition, dans laquelle un imprimé indien habille l’entièreté d’un salon français du XVIIᵉ siècle, le visiteur est invité à pénétrer un univers où s’entremêlent les cultures, et par-delà, les savoir-faire. Car, outre les techniques traditionnelles comme le bloc xylographique et la teinture naturelle réalisés par les artisans de House of Kandandu, c’est sur un monde caractérisé par la précision des gestes et la pluralité des motifs que l’exposition s’ouvre. Conçue comme un fil à tirer, l’exposition met à l’honneur les créations finales, mais également les fibres dont elles sont issues. Des liens qui, sous les mains des artisanes de l’époque, ont façonné la mode, honorant tantôt les mousselines, tantôt les broderies. Des techniques devenues au fil des siècles un héritage immémorial, habillant encore notre monde contemporain. Car, outre l’histoire des étoffes et les techniques d’un autre temps ayant perduré jusqu’à nous, c’est également un regard teinté d’art que l’exposition met en avant. Si l’on parle de tissu, la mode s’offre au visiteur comme une évidence. Mais, au-delà de cette section, c’est également un ensemble de médiums comme la porcelaine, la photographie ou l’art pictural qui sont mis à l’honneur. Une diversité, fruit d’une inspiration mutuelle entre deux civilisations guidées par le goût des innovations et des styles, du motif floral aux brocarts colorés. Une rencontre entre des influences désormais mondialisées, mais avant tout un langage sensible partagé par les artisans d’hier et les artistes d’aujourd’hui. Une manière de montrer qu’un lien durable demeure dans cet artisanat séculaire.

Légende : Exposition "Ce qui se trame. Histoires tissées entre l'Inde et la France", Mobilier national. © Sophia Taillet

La galerie kreo présente jusqu’au 31 janvier l’exposition « The Office ». Un regroupement de pièces signées des plus grands noms du design, autour de la thématique du bureau, à la fois comme meuble mais également comme espace.

C’est un open-space qui en ferait rêver plus d’un. Et pour cause, rarement les plus grands noms du design (parmi lesquels Hella Jongerius, Edward Barber & Jay Osgerby, Pierre Charpin ou David Dubois pour ne citer qu’eux) n’ont été réunis autour d’un même bureau. Enfin, autour de huit bureaux pour être exact, car c’est précisément cette typologie d’objet qui est mise à l’honneur avec « The Office ». « Nous avions envie d’aborder ce meuble comme un motif en soi : un lieu de travail et de concentration, mais aussi une scène où se jouent des gestes très ordinaires, parfois intimes », raconte Clara Krzentowski, fille des fondateurs de la galerie et directrice de la succursale londonienne. Répartie sous forme de compositions articulées autour d’une table de travail, d’un luminaire et d’une assise auxquels se greffent d’autres pièces décoratives, l’exposition « explore la dualité entre la forme et l’usage ; entre l’objet comme élément architectural et l’espace autour duquel s’organise le quotidien ». Une approche qui, sans prétention sociologique, laisse entrevoir les évolutions de nos quotidiens et notre rapport à ce lieu. « Il n’est plus assigné aujourd’hui, mais libre de se déplacer, se transformer et s’individualiser », analyse Clara Krzentowski, soulignant la dimension intime et presque domestique de certaines mises en scène.

Une large diversité

Si la galerie kreo fait aujourd’hui partie des figures incontournables de la scène design internationale, c’est notamment pour sa volonté de mettre en regard les époques et les styles. Avec « The Office », l’institution parisienne attable ensemble des designers d’aujourd’hui et des grands noms du XXe siècle, dont Pierre Paulin, Ernest Race ou Gino Sarfatti. Une sélection hétéroclite, à l’origine d’un corpus de créations choisies parmi les collaborations entre les artistes et la galerie, ou des fonds d’œuvres vintage. De quoi permettre « un dialogue vivant entre différentes personnalités du design, et offrir l’opportunité au visiteur d’aborder ces environnements avec une lecture très libre ». Une liberté due à une recherche d’ambiance et d’esthétisme plus qu’à une quelconque classification, permettant aux lignes et aux matériaux de se combiner dans toute leur diversité. Si ce n’est pas la première fois que la galerie se livre à l’exploration d’un thème ou d’une famille d’objets, l’exercice présenté jusqu’au 31 janvier propose cette fois-ci une vision pleine de styles de celui qui est bien plus qu’un simple meuble de travail.

Le designer Jimmy Delatour expose « Pompeii-x » à la galerie BSL jusqu’au 20 décembre. Une collection mêlant pièces de mobilier et œuvres numériquement modifiées, inspirée par l’esprit de la cité italienne.

C’est pendant l’enfance que se construisent les plus vastes imaginaires, ceux bercés par l’histoire, quelle que soit la taille du H. Pour le designer Jimmy Delatour, les plus beaux contes viennent des objets, « ceux qui racontent des histoires par eux-mêmes ». Aujourd’hui davantage entouré d'antiquités que de pièces design, le créateur se rappelle avoir visité Pompéi lorsqu’il était enfant. Un séjour mémorable dans une ville « marquée par la disparition et les instants de vies figées », mais plus généralement dans un cadre architectural fort. Un souvenir revenu comme une évidence lorsqu’à la suite d’un salon, au cours duquel il rencontre les Marbreries de la Seine, celles-ci lui proposent une carte blanche artistique. « C’est une entreprise implantée entre la France et l’Italie, originellement spécialisée dans les projets architecturaux d’envergure. Lorsqu’elle m’a proposé de co-produire une collection, j’ai immédiatement pensé à Pompéi. Quel meilleur matériau que la pierre pour évoquer la civilisation romaine que j’avais découverte enfant ? » Une rencontre entre un médium et un souvenir dont les premières esquisses jouent avec les frontières de l’art et du design. Deux univers représentés par la galerie BSL, devenue partie prenante de cette collaboration.

Des micro-architectures hors du temps

« Je n’aime pas vraiment le décoratif », contextualise Jimmy Delatour, qui a débuté en tant que directeur artistique dans l’univers de la 2D. « Ce qui m’a attiré vers le volume, c’est l’architecture. Celle de Jean Prouvé, mais aussi la simplicité formelle, les lignes fortes et les jeux d’ombres et de lumière qu’on peut retrouver chez Tadao Ando. » Des codes architecturaux dont « Pompeii-x » est largement imprégnée. Des volumes qui semblent flotter, des masses très visuelles desquelles se dégagent des perspectives, le tout dans des superpositions équilibristes surplombées de discrets demi-cercles. « Un hommage à l’ornement et à l’idée de confort du mobilier romain, ramené ici de manière simplifiée et dépouillée. » Une réinterprétation contemporaine, certes, mais pas nécessairement faite pour s’inscrire en 2025. C'est du moins ce que suggère le nom de la collection : « Pompeii-x ». « Dans cet ensemble, l'inconnu temporel est noté par le x, ce qui suggère qu’on ne saurait pas la dater. C’est une projection de ce qu’aurait pu être la ville si l'événement n’avait pas eu lieu », relate le designer. « On imagine souvent le futur comme étant très épuré. J’ai donc imaginé cette collection avec ce prisme. » Un univers constitué de huit « micro-architectures » où le marbre italien vert Verde Alpi, le rosé Breccia Pernice et le travertin blond Albastrino font écho aux dernières couleurs pompéiennes. Un clin d'œil aux vestiges, inscrit jusque dans le traitement des pierres, sablées, à l’origine « des couleurs fanées ».

De l’antique au numérique

Mais derrière l’apparente simplicité formelle de la collection, permettant à l’artiste de perdre le spectateur entre les époques, Jimmy Delatour évoque également un second pan. « Il y a d’un côté le design, plutôt collectible, et de l’autre la conceptualisation de la conception, ce qui va au-delà du mobilier classique et utilitaire. » Cette idée, le designer l’a eue lors d’une visite d’exposition dédiée à Louise Bourgeois en Australie. « Ce jour-là, j’ai vu des pièces qui pouvaient faire vibrer tout le monde, et je me suis dit que c’était ce qu’il fallait faire en établissant des liens. » Une réflexion à l’origine de quatre Artéfacts imaginés pour soutenir les pièces de mobilier. Mis en scène dans des cadres différents, tous rendent hommage à Pompéi. Rassemblant des images du lieu, le petit manifeste du futurisme italien, une composition graphique contemporaine représentant l’éruption ou un détournement du célèbre tableau Madame Récamier de Jacques-Louis David intégrant la méridienne de Jimmy Delatour, chaque œuvre est issue d’un « petit twist ». La manipulation, qu’elle soit numérique ou photographique, questionne le spectateur quant au contexte de création. « Je voulais que les pièces interrogent. Je ne voulais pas emprunter le chemin du collectible uniquement décoratif et exceptionnel sur le plan formel. Cette collection est une sorte d’uchronie. On revisite le passé pour changer la direction de l’histoire et créer une réalité alternative dans laquelle ça aurait pu exister. Et en même temps, elle est un hommage à la cité disparue, comme si elle était constituée de fragments simplement réassemblés. » conclut-il.

Ci-dessous à gauche Artifact B, Portal, et Artifact A, Madame Récamier. A droite Artifact D, Excavation treasures, et Artifact C, Views of the future past. ©Galerie BSL

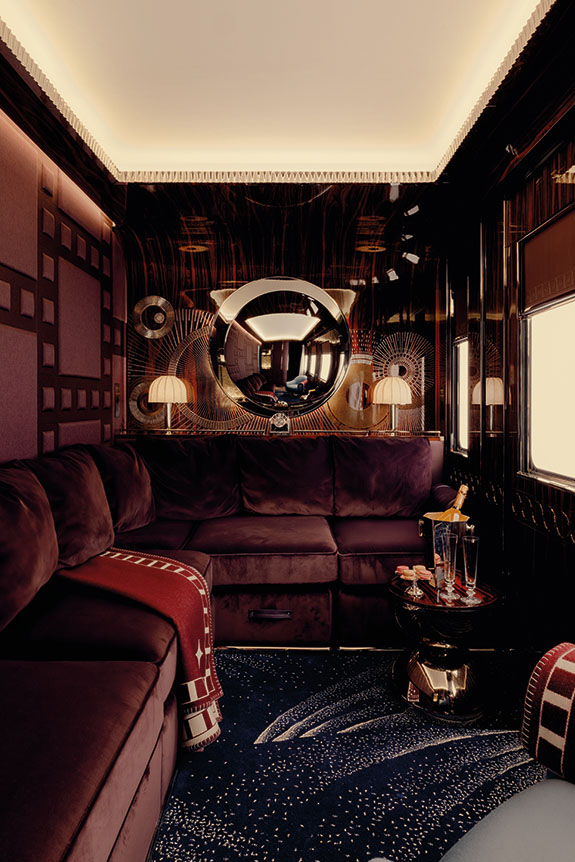

Pour célébrer les cent ans de l’Art déco, le Musée des Arts Décoratifs de Paris rend hommage à ce style majeur. Au cœur du parcours, les wagons signés Maxime d’Angeac offrent une relecture contemporaine du luxe et du voyage selon l’esprit Art déco.

Dans le cadre de l’exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco » visible au Musée des Arts Décoratifs de Paris jusqu’au 26 avril 2026, l’architecte et designer Maxime d’Angeac dévoile le futur Orient-Express. Un véritable hommage à ce train mythique, mais également aux savoir-faire d’excellence et au raffinement stylistique de ce mouvement. À cette occasion, nous lui avons posé cinq questions sur sa démarche, ses inspirations à l’origine de ce projet hors du commun alliant au patrimoine, la création contemporaine.

Depuis quand travaillez-vous sur ce projet et combien d’ateliers ou d’artisans vous accompagnent ?

Je travaille depuis janvier 2022 sur ce projet. Ce qui est exposé au Musée des Arts Décoratifs représente près de 180 000 heures de conception. Nous avons travaillé avec de nombreux savoir-faire qui ont nécessité une trentaine de maîtres d’art et d’artisans de haute facture.

En quoi l’imaginaire autour de ce train mythique vous a-t-il inspiré ?

La marque Orient-Express est source de curiosité, de développement, de richesses… Elle est en réalité plus riche d’imaginaire que de matérialité. Elle est porteuse de légendes et convoque la géographie, l’histoire, la littérature et le cinéma. C’est une marque culturelle qui a marqué son temps par la vision du voyage au début du XXᵉ siècle, et dont je me suis inspiré.

Justement, comment avez-vous travaillé les ambiances pour que l’intérieur soit à la fois un hommage à l’Art déco et un décor contemporain ?

Je me suis inspiré du vocabulaire et de la grammaire de l’Art déco, puis j’ai réappliqué les mêmes principes à la conception d’un train. Je me suis aussi appuyé sur les archives de l’Orient-Express, auxquelles j’ai fait des références subtiles et des clins d’œil, sans pour autant copier ou reprendre avec exactitude et nostalgie. Il a également fallu intégrer des technologies inexistantes à l’époque. J’ai donc surtout fait un travail d’ensemblier contemporain, en me nourrissant des savoir-faire de mes interlocuteurs, tous ancrés dans le XXIᵉ siècle et les préoccupations actuelles. Nous avons par exemple sourcé des bois, limité l’utilisation des cuirs, évité le gâchis, réduit les transports inutiles, fabriqué en France, contrôlé l’isolation des volumes pour éviter les déperditions…

Dans l’exposition, on voit de nombreux croquis et vous abordez la question du Modulor développée par Le Corbusier. Votre approche est-elle proche de celle que l’on pouvait rencontrer il y a un siècle ?

Dans mon studio, nous travaillons beaucoup à la main. Chacun a un crayon et du papier à côté de son ordinateur, et je tiens à ce que les idées soient d’abord exprimées ainsi. Cela ne donne pas forcément de beaux croquis, mais permet une expression directe des intentions : les épaisseurs, les jonctions, les finitions, les proportions. L’ordinateur est évidemment indispensable, mais il ne suffit pas à lui seul. Quant au Modulor, j’ai toujours accordé une grande importance aux proportions, à la recherche du bon rythme, du bon plan, des bonnes lignes. Mes études m’ont conduit à explorer Pythagore, le nombre d’or, puis leurs prolongements, dont le Modulor de Le Corbusier, un système intéressant. Le fond du sujet reste pour moi la place de l’homme dans l’espace, qu’il soit assis, debout, couché.

Les pièces utilisées dans ce projet ont-elles été créées pour l’occasion ou proviennent-elles de mobilier déjà édité ?

Tout a été dessiné sur mesure, puis créé par mon studio. J’ai la chance d’avoir autour de moi des personnes talentueuses et curieuses, qui me permettent d’assurer une production importante afin de répondre aux attentes de la marque, que ce soit sur rail ou sur mer. Par exemple, le fauteuil du train est dissymétrique, car il est toujours placé contre un mur. Il doit pouvoir pivoter, passer ses accoudoirs sous la table lorsqu’elle est levée, rester stable grâce à une base plutôt que des pieds afin de préserver les orteils, et être suffisamment large pour éviter tout basculement. Certains meubles, lampes ou tapis du train ou du navire sont entièrement dédiés à la marque et ne seront pas commercialisés. Les autres, nombreux, seront édités par différentes Maisons qui nous font déjà envie.

Fondateur d’Hartis, le designer Hugo Besnier investit jusqu’au 30 novembre un appartement parisien, quai Anatole-France, pour y présenter sa nouvelle collection : Tour de Mains.

« C’est un appartement qui m’a toujours fait rêver. Pouvoir y exposer aujourd’hui est une chance », annonce Hugo Besnier depuis la vaste véranda de cet appartement ouvert sur la Seine. C’est dans cette ancienne propriété du couturier Pierre Cardin, prêtée par l’agence Barnes jusqu’au 30 novembre, que le fondateur d’Hartis présente Tour de Mains, sa nouvelle collection. Composée d’une trentaine de pièces, pour la majorité nouvelles à l’exception de quelques éléments imaginés pour des projets précédents mais redessinées, la collection se découvre de salle en salle. Transcription de l’univers d’Hugo Besnier, celle-ci a été imaginée pour fonctionner comme un tout. « Mon but était de créer un ensemble harmonieux, mais en évitant à tout prix l’effet catalogue, avec le même détail et la même finition partout. C’est quelque chose à la mode, mais je voulais absolument éviter cette facilité », revendique le designer, qui est à l’origine d’un ensemble avant tout usuel, dans lequel « on n’a pas peur de poser un verre ou de s’asseoir ».

Le geste créateur

La chaise Biseau, la table d’appoint Cintrage ou encore la suspension Ciselure. En lisant le catalogue de l’exposition, la philosophie d’Hugo Besnier s’impose rapidement. « Chaque pièce porte le nom d’une technique artisanale ou d’un outil, car Tour de Mains est un hommage à l’écosystème de l’artisanat. » Conçue avec l’appui des Meilleurs Ouvriers de France et des Compagnons, la collection a été imaginée comme un vecteur de mise en valeur du geste : de celui du dessinateur, auquel le designer se prêtait déjà enfant lorsqu’il s’ennuyait à l’école, jusqu’à celui du fabricant. Un principe guidé par la rencontre de deux mondes : celui d’une construction rationnelle, fruit de l’intelligence humaine d’une part, et la notion d’évolution plus aléatoire et organique de la nature d’autre part. Une dualité héritée de son enfance passée entre Fontainebleau et Paris ; « les arbres et les immeubles haussmanniens » mais aussi caractéristique de ses inspirations. « Le mobilier Louis XIV et le repoussement des limites artisanales dans une sorte de perfection, parfois au détriment du fonctionnalisme, me parlent tout autant que son opposé, le style scandinave. Quant au Wabi-Sabi et à l’idée de beauté dans l’imperfection, j’y vois une certaine résonance avec mon approche », assure le designer, dont la collection a été l’occasion de développer de nouvelles techniques, parmi lesquelles le ponçage et le polissage de la croûte de cuir.

Un parcours façonné par la création

Inspiré par les dessins de sa mère et la délicatesse de sa grand-mère, « qui dissimulait les portes et recherchait l’harmonie en accommodant les meubles avec des fleurs de saison », le designer se souvient avoir « toujours voulu être architecte d’intérieur ». Mais c’est lors de ses études en école de commerce que l’idée se concrétise, avec son premier appartement étudiant « entièrement dessiné pour qu’il ne ressemble à aucun autre ». Un projet personnel qui l’amène rapidement à repenser l’intérieur de l’hôtel particulier de son parrain de promotion. Dès lors, la machine est lancée et Hartis naît en 2020. Puis les choses s’enchaînent : d’abord sur le continent américain, avec un premier article dans le AD américain, puis une place dans la Objective Gallery de Soho, d’où naîtront plusieurs projets. Ce n’est qu’avec Tour de Mains que le designer revient sur la scène française. Un projet mené dans la continuité de son parcours, dans lequel la qualité du geste est aujourd’hui le qualificatif premier de son approche.

À Krefeld, en Allemagne, l’exposition « Charlotte Perriand, l’art d’habiter », présentée jusqu’au 15 mars 2026 au Kaiser Wilhelm Museum, propose une rétrospective de l’œuvre de la designeuse à travers les différents concepts et structures de pensée sur les espaces domestiques, fruits de 70 ans de création.

« Le meilleur moyen de rendre hommage au travail de Charlotte, c'est de parler d’elle. » Voici les mots prononcés par Pernette Perriand-Barsac lors de l’inauguration de cette exposition inédite. En effet, pour ce qui s’avère être la plus grande rétrospective consacrée à Charlotte Perriand en Allemagne, la fille de la créatrice et son mari Jacques Barsac, tous deux en charge des archives Charlotte Perriand depuis sa disparition en 1999, ont choisi Krefeld comme premier point d’ancrage. « Ce qui est le plus difficile dans une exposition de Charlotte, c’est qu’on se base sur 70 ans de créations, mais que cela concerne aussi bien des projets d’architecture, de design ou de photographie. Les possibilités sont immenses », confiait Jacques Barsac.

Sous le commissariat de Katia Baudin, directrice du musée, et Waleria Dorogova et avec le soutien de Pernette Perriand-Barsac, Jacques Barsac ainsi que Cassina, cette exposition offre une nouvelle lecture du travail de la designeuse — d’abord connue pour sa collaboration avec Le Corbusier entre 1927 et la fin des années 1930, mais également pour avoir développé, tout au long de sa carrière, de nombreux projets et concepts répondant à des problématiques sociétales et environnementales, dont le parallèle avec celles que nous rencontrons encore aujourd’hui est presque troublant.

Une relecture à travers le prisme de l’aménagement domestique

Répartie sur 1 200 m², la partie principale de l’exposition présente plusieurs projets marquants : du célèbre Salon d’Automne de 1929 - spécialement reconstitué pour l’occasion -, à ses nombreuses expositions et collaborations au Japon - notamment le projet initié pour le ministère de l’Industrie entre 1940 et 1943 -, en passant par l’aménagement de la station des Arcs entre 1967 et 1988. Des projets qui nous font tous voyager dans le temps avec une certaine nostalgie, au cœur de son univers. « Il était important pour nous de reconstituer ces espaces en faisant vivre les pièces dans différents contextes, pour tenter de comprendre au mieux sa pensée », explique Katia Baudin.

Fascinée par les matériaux et l’industrie, notamment le tube et l’acier, Charlotte Perriand a conçu de nombreuses pièces de mobilier devenues iconiques, à l’image de la chaise longue LC4 créée en 1928, avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret, le fauteuil Grand Confort ou encore sa célèbre table en forme libre de 1938, imaginée pour son appartement de Montparnasse à Paris, dont l’originale a été exceptionnellement prêtée par le Centre Pompidou pour l’exposition. Au total, ce sont près de 500 pièces de mobilier, croquis et photographies qui ponctuent les espaces et permettant de mieux saisir sa vision engagée et profondément réfléchie de l’aménagement domestique. « Charlotte Perriand n’était pas seulement designer, elle était aussi une instigatrice d’idées qu’elle publiait régulièrement. Elle ne se limitait pas au mobilier : elle s’intéressait aux humains et à leur manière de vivre, de façon globale », ajoute Katia Baudin.

Aux Villas Haus Esters et Haus Lange, un focus sur son travail au Japon et ailleurs

Et qui dit rétrospective exceptionnelle, dit déploiement exceptionnel. En plus de la présentation au musée, l’exposition s’étend à un second espace, non loin de là, au sein des Villas Haus Esters et Haus Lange, toutes deux imaginées par Ludwig Mies van der Rohe en 1927. À la Haus Lange, la thématique centrale est « La Synthèse des Arts » et met en lumière le travail de Charlotte Perriand lors de ses séjours au Japon, en Indochine et au Brésil. Quant à la Haus Esters, elle accueille une exposition complémentaire, contextualisant la rétrospective du musée et proposant d’autres pièces issues de la collection d’art du Musée de Krefeld, articulées avec l’œuvre de Perriand.

Une exposition itinérante à l’échelle européenne

Présentée pendant quatre mois et demi, jusqu’au 15 mars 2026 à Krefeld, l’exposition voyagera ensuite vers deux autres institutions européennes, avec l’objectif d’élargir encore la portée internationale du travail de la designeuse. Ainsi, du 1er mai au 13 septembre 2026, elle sera présentée au Musée d’Art Moderne de Salzbourg, en Autriche, avant de s’installer à la Fondation Joan Miró, à Barcelone, du 22 octobre 2026 au 27 février 2027. Une même exposition installée au sein de différents espaces, offrant à chaque fois une nouvelle interprétation et une scénographie repensée, de quoi continuer à faire vivre l’œuvre de Charlotte Perriand encore longtemps.

A l'occasion de Design Miami, Range Rover ouvre les portes de la Range Rover Gallery dans la cour de l'Hôtel de Maisons jusqu'au dimanche 26 octobre.

Connu pour le luxe de ses véhicules les plus prestigieux, Range Rover place depuis 55 ans le design à la hauteur de l’innovation technique. À l’occasion de Design Miami, la marque britannique dévoile dans la cour de l’Hôtel de Maisons, en plein cœur de Paris, un petit espace d’exposition éphémère : la Range Rover Gallery. Quelques mètres carrés dans lesquels la marque souhaite valoriser la création contemporaine en accueillant six créations. Pensé comme une extension physique de sa philosophie “Modern luxury”, la galerie valorise en son sein les travaux des lauréates Sophie Dries et Fleur Delesalle récompensées en 2022 et 2023 lors des AD Range Rover Design Awards, et Dan Yeffet, précédemment membre du jury.

Trois noms pour incarner le luxe de demain

Parmi les pièces exposées, Sophie Dries présente Croissant, un fauteuil dont la silhouette faussement légère dissimule une conception sophistiquée faite de velours dense et de placage en loupe de bois. Une assise réalisée dans un atelier français en hommage au savoir-faire traditionnel. Une approche que l’on retrouve également dans la lampe E.T. de Fleur Delesalle. Cette création sculpturale réalisée en plâtre suggère une présence quasi animale chargée de mystère. Enfin, on trouvera les créations de Dan Yeffet explorant, par le biais du verre, du métal et de la pierre, une esthétique portée par la tension des courbes. Trois styles différents et une même recherche de radicalité au service de l’esthétique. Une vision d’autant plus importante pour Range Rover que la marque a réaffirmé son soutien à la jeune création l’an dernier en lançant le Student Prize. Un concours par lequel les étudiants sont invités à imaginer un objet nomade, à la fois sophistiqué et épuré, inspiré par la sphère automobile. Un prix pensé comme une passerelle entre générations, disciplines et visions du luxe.

L’architecte d’intérieur et designer Charles Zana présente In Situ. Une collection aux proportions nouvelles, dévoilée dans un écrin haussmannien rue de Rivoli et visible jusqu’au 26 octobre.

C’est dans le cadre haussmannien de l’ancien Cercle suédois situé au 242 rue de Rivoli, que Charles Zana a souhaité présenter sa nouvelle collection : In Situ. Après l’Hôtel de Guise en 2021, où il avait présenté Ithaque, et l’Hôtel de la Marine, où il avait dévoilé Iter l’an dernier, c’est donc derrière les hautes fenêtres de cet écrin surplombant le jardin des Tuileries que l’architecte d’intérieur et designer s’est installé pour la semaine. Le temps pour lui de présenter « une collection plus personnelle et moins formelle que les deux précédentes », explique-t-il. Créateur touche-à-tout, Charles Zana propose cette fois-ci une vision maximaliste de son approche, se laissant aller aux formats XXL favorisant l’expressivité visuelle de ses créations. Imaginées pour la plupart dans le cadre de cette nouvelle collection, quelques pièces rééditées trouvent néanmoins leur place, parmi lesquelles le canapé Julie, qui, à la manière d’un confident courbé en satin et en étain, vient redessiner l’espace grâce à ses six mètres. Une création centrale dans le salon de cet appartement que le visiteur est invité à arpenter pour découvrir ou redécouvrir, au gré de six vastes pièces, une trentaine de créations. Parmi elles, des miroirs Carlo en bronze ou encore le petit fauteuil Big Franck, installés à l’ombre d’un discret boudoir vert bouteille. Deux créations en hommage au maître italien Carlo Scarpa, dont le travail a inspiré le designer, qui nourrit une profonde affinité avec les designers italiens modernistes, et Jean-Michel Franck, l’une des figures emblématiques de l’Art déco.

.jpg)

Une vision artistique globale

Signature d’intérieurs remarquables aux quatre coins du monde, Charles Zana a imaginé cet ensemble sans fil rouge, simplement guidé par l’idée d’une « collection en mouvement ». Au-delà de l’aspect formel qui ne se confine pas à un style, l’architecte d’intérieur et designer se laisse guider « par des meubles qui architecturent l’espace ». Considérant qu’il n’y aurait pas « une seule façon bourgeoise de s’implanter dans l’espace », mais au contraire une réflexion « proche de celle des ensembliers », l’exposition met en avant la pluralité des formes et des matières. À celles traditionnelles comme le bronze, le marbre, le cuir ou encore l’acier inoxydable, Charles Zana intègre pour la première fois de nouveaux médiums comme la laque, l’étain ou la céramique, tous travaillés en France.

.jpg)

Scénographiée avec une grande simplicité, privilégiant l’esprit d’un appartement habité à celui d’un showroom, la présentation s’accompagne d’une sélection d’œuvres issues de l’univers de Charles Zana. Parmi elles, des polaroïds de Carlo Mollino, des céramiques d’Ettore Sottsass et des antiquités de la Galerie Chenel. Amateur d’art pictural et collectionneur, le designer s’est également entouré du galeriste Paul Calligaro pour la curation dont résulte une sélection d'œuvres d’Eugène Carrière. Une mise en valeur du XIXe siècle dans laquelle architecture et peinture servent le design contemporain et permettent à l’événement de s’inscrire en tout point dans la dynamique d’Art Basel Paris.

L’exposition est à voir au 242 rue de Rivoli, de 11 h à 19 h jusqu'au dimanche 26 octobre.

.jpg)

À l’occasion du centenaire des Arts décoratifs, les Manufactures nationales – Sèvres et Mobilier national, qui regroupent 53 ateliers, dédient l’exposition "le Salon des Nouveaux Ensembliers", à cette figure oubliée. Réunis autour de la thématique de l’Ambassade, dix studios ont imaginé, au sein du Mobilier national, dix espaces singuliers ayant pour point commun un art décoratif ambitieux mais conscient des enjeux de notre siècle.

C’est sur la place des Invalides que tout a commencé en 1925 et c’est quelques kilomètres plus loin que l’héritage de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes se poursuit cent ans plus tard. Ouverte ce mardi 14 octobre, l’exposition intitulée “Le Salon des Nouveaux Ensembliers” prend place au cœur du Mobilier national jusqu’au 2 novembre. Plus qu’une « exposition commémorant l’Art déco, c’est une réinterprétation faite dans un esprit de conquête, de rénovation et d’hybridations » qui a été imaginée, annonce Hervé Lemoine, directeur de l’institution. À cette occasion, le Mobilier national a invité dix studios de design à endosser le rôle d’ensemblier. Un terme quelque peu daté, mais hautement synonyme d’une époque portée par celles et ceux qui l’ont habillée. Plus qu’une profession, c’est aujourd’hui une philosophie dont les designers se sont fait les ambassadeurs. Une symbolique véritablement incarnée, car la thématique porte justement sur l’Ambassade. Une thématique évidente pour le Mobilier national qui, outre l’écho à sa fonction, réalise « un clin d’œil à 1925 puisque le Pavillon des Ambassades avait été le plus visité de toute l’exposition. » Mais il s’agit avant tout d’un lieu reconnu pour la perméabilité de l’art et de la politique. Car, si son rôle a largement évolué au cours des cent dernières années, la place des métiers d’art et des savoir-faire comme marqueur stylistique ou géographique, elle, demeure. L’occasion pour les créatrices et les créateurs sollicités de remettre en avant la place des arts décoratifs français en 2025.

Un hommage tourné vers l’avenir

Sélectionnés parmi une trentaine de candidats invités, les dix studios l’ont été à la lumière de trois critères, explique René-Jacques Mayer, commissaire de l’exposition. « Nous voulions que les espaces soient porteurs de sens et en adéquation avec un usage contemporain. Ils devaient également activer des savoir-faire français par le biais de collaborations avec des ateliers (on en compte désormais près de 150 établies grâce aux dix réalisations). Enfin, chaque projet devait être le plus écologique possible, que ce soit par l’origine des matériaux, mais également pensé de sorte à pouvoir être transporté, puisque l’exposition partira prochainement pour la Chine, l’Amérique du Sud et les pays du Golfe. » Un cahier des charges relativement libre, dont résulte « une diversité d’écriture » visible au travers du vestibule, de la cuisine, du bar, de la chambre présidentielle et enfin du bureau. Cinq pièces différentes aux besoins divers, où se retrouvent malgré tout la revalorisation et le détournement comme fil rouge. « Contrairement à 1925, il n’y a pas un style prédominant, mais l’on s’accorde sur des valeurs comme l’écologie. » Que ce soit au travers du travail d’Emilie Studio et la réinterprétation d’étais de chantier qui, une fois dorés à la feuille d’argent, deviennent les colonnes d’un décor dans lequel le marbre vert n’est autre que du bouleau peint, ou bien par la cuisine de Paul Bonlarron dans laquelle le déchet se fait meuble, de la pâte à pain devenue luminaire, aux pelures d’aubergines devenues vitrail. L’architecture, elle non plus, n’est pas en reste avec la création d’une cuisine extérieure temporaire et démontable signée Atelier Craft, ou un vestibule pensé par Dach&Zéphir invitant la flore à être décor.

L’ambassade des sens

Au-delà des enjeux environnementaux, cette exposition est avant tout, selon Hervé Lemoine, « une manière de montrer comment le mariage des métiers d’art et de la création peut offrir quelque chose d’innovant. » Et cette ambition se ressent dans chaque espace, du vestibule de Mathilde Bretillot, pensé comme un lieu coloré et empreint d’humanisme, à celui d’Estudio Rain (seul studio étranger, venu du Brésil), conçu comme une galerie contemplative dédiée aux savoir-faire, en passant par la salle à manger de Marion Mailaender, où les objets entrent en dialogue avec le convive. Autant de propositions qui donnent à l’ambassade d’aujourd’hui une véritable charge sensorielle et invitent à prendre le temps de regarder, de comprendre et d’interpréter les détails. Une posture davantage réflexive que démonstrative, en rupture avec l’esprit de 1925. Certaines installations rendent hommage à des figures longtemps reléguées dans l’ombre, à l’image du clin d’œil de Sophie Dries à Eileen Gray, évoquée par un bar sculptural et une suspension. D’autres, comme le projet du Studio Oud, puisent dans l’histoire lointaine — ici l’Égypte antique — pour raviver l’imaginaire des grands explorateurs. Une multitude d’approches rappelant, comme le montre la chambre théâtrale et colorée de Pierre Marie, que l’art décoratif n’appartient pas au passé. Il reste d’abord une manière de penser l’intérieur avec attention et émotion.

Ci-dessous à gauche, la chambre de Pierre Marie, et à droite le bar de Sophie Dries ©Mobilier national

Pour sa 6e édition, organisée du 12 au 30 septembre, France Design Week s’installe partout en France avec une nouvelle thématique : « Design utile ». Sélection de 6 rendez-vous à ne pas manquer.

Après le succès de l’édition 2024, qui a réuni plus de 210 000 visiteurs, France Design Week revient pour la sixième année consécutive. Avec un programme de 700 événements répartis sur tout le territoire autour de conférences, expositions, visites de studios, d’écoles et bien plus encore, cette édition entend renforcer son positionnement comme rendez-vous incontournable de la rentrée. Une édition par ailleurs parrainée par le designer Mathieu Lehanneur, récemment élu Designer de l’année par l’APCI, en charge de la coordination de l’ensemble de l’événement.

Destiné à valoriser le design sous toutes ses formes, le festival, qui se tient du 12 au 30 septembre, mettra en lumière une multitude de matériaux, de techniques et d’innovations, qu’il s’agisse de savoir-faire régionaux ou d’expérimentations plus personnelles.

La Nuit du Design — du 18 au 22 septembre, Saint-Étienne (Auvergne Rhône-Alpes)

Devenue un rendez-vous incontournable depuis la première édition lancée il y a 4 ans, les Nuits du Design reviennent avec un programme riche d’expositions, de tables rondes, d’ateliers et d’animations autour du thème du design utile, en valorisation notamment la collaboration entre designers et entreprises.

Exposition « Élixir » — du 12 septembre au 19 octobre, Meisenthal (Grand Est)

En collaboration avec les artisans du CIAV Meisenthal, 15 designers de l’association IDeE (Innovation Design et Expérience) ont été invités à créer des pièces uniques mêlant savoir-faire verrier et design contemporain. L’exposition explore la symbolique de l’élixir à travers le verre, matière de transformation par excellence, pour offrir une immersion sensible dans les rituels et usages modernes, où artisanat, imagination et expérimentation se conjuguent pour révéler de nouveaux récits collectifs.

Exposition des 40 nominés aux France Design Impact Awards — du 12 au 22 septembre, Paris

Lancé cette année, le France Design Impact Award valorise les innovations ayant un impact positif sur la société, l’environnement et l’économie. Pour cette première édition, les 13 lauréats ont été dévoilés en exclusivité le 12 septembre par Mathieu Lehanneur lors de la soirée d’inauguration. Les 40 nominés sont quant à eux tous exposés au Wilde, dans le 4e arrondissement jusqu’au 22 septembre.

Exposition « Messages/Images, graphisme d’intérêt général » — du 12 au 30 septembre, Le Havre (Normandie)

Portée par le CNAP et la Cité internationale de la langue française, cette exposition réunit 16 designers graphiques invités à explorer des thèmes contemporains tels que la démocratie ou la diversité à travers des affiches engagées. En parallèle, des ateliers de médiation permettront au public d’expérimenter le graphisme comme un outil critique, citoyen et créatif.

Atelier « Mosaïques à sensibilité écologique » — du 13 au 20 septembre, Marseille (PACA)

Dans cet atelier de design participatif, chaque participant est invité à remplir une forme hexagonale en papier recyclé, en réponse à une question liée à l’écologie. Pour y répondre, trois couleurs associées à des mots ou ressentis leur seront proposés pour guider leur création. L’ensemble des réalisations sera ensuite assemblé en une mosaïque murale collective, présentée comme œuvre artistique et témoignage visuel des engagements écologiques citoyens.

Exposition « Le Design utile, une pédagogie du faire et du sens » — du 12 au 30 septembre, Fort-de-France (Martinique)

Le Campus Caribéen des Arts propose une exposition intitulée « Le Design utile, une pédagogie du faire et du sens. » Celle-ci présente des projets d’étudiants et d’enseignants issus de workshops, de recherches ou de travaux personnels explorant les liens entre design, société et environnement. Une sélection qui met en lumière la richesse des approches pédagogiques et créatives engagées du Campus, tout en affirmant sa place comme lieu de réflexion sur les enjeux contemporains liés au design.

Retrouvez toutes les informations et le programme sur le site de France Design Week : https://francedesignweek.fr/

Le Grand Palais héberge jusqu'au 31 mars 200 créations de la maison italienne Dolce & Gabbana. Une mise à l'honneur maximaliste des savoir-faire italiens sur fond d'architecture.

Un voyage en Italie, de la Renaissance à aujourd'hui. C'est ce que propose l'exposition « Du cœur à la main », visible au Grand Palais. Découpé en une dizaine de salles, le parcours propose une plongée dans l'univers maximaliste et baroque de Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Plus qu'une exposition de mode, la présentation de 200 tenues piochées dans les collections de ces neuf dernières années, est une ode au mode de vie transalpin. Par le prisme d'Alta Moda (la haute couture féminine), Alta Sartoria (l'univers sartorial masculin) ou Alta Gioielleria et Alta Orologeria (la haute joaillerie), c'est une réinterprétation de l'Italie qui est ici cousue d'or.

L'Italie sous toutes les coutures

Laine, foulards, raphia, plumes, zibeline, verre ou encore précieuses, chez Dolce & Gabbana, l'habit et l’accessoire sont tout sauf passe-partout ! Excentriques, raffinées ou too-much (à moins qu'il ne s'agisse des trois à la fois), les créations de la marque italienne fondée en 1985 sont surtout hétéroclites. N’hésitant pas à piocher dans l'esthétique liturgique, mais également l'opéra, le cinéma ou les coutumes siciliennes, le duo de stylistes illustre la perméabilité entre les Arts d'hier et la mode d'aujourd'hui. Une porosité incarnée par des villes comme Venise, Capri, Portofino, Naples, Palerme, ou encore Syracuse, ayant donné leurs noms à des collections. Et ce n'est pas un hasard, car ces cités regorgent d'une chose chère aux créateurs : l'architecture. Un terme généralement utilisé pour évoquer le vêtement d'un point de vue formel – ce qui est le cas pour bon nombre de créations, dont celle en verre de Murano réalisée avec l'entreprise historique Barovier & Toso –mais qui désigne ici de manière plus pragmatique, une inspiration omniprésente. Un sweat en vison aux motifs inspirés de la mosaïque antique, des tailleurs réalisés intégralement au point de croix avec pour motifs de célèbres monuments comme le Palazzo Vecchio et la cathédrale de Florence, ou encore des corsets imprimés tout en volutes en hommage aux imposants stucs des églises italiennes. Dessinée avec une certaine forme de théâtralité, chaque création s'affiche comme un hommage à l'Italie des cartes postales, mais aussi à l'excellence du fatto a mano (« fait à la main ») issu des nombreuses collaborations de la marque.

Une immersion dans le travail des petites mains

Conçue comme une succession d'univers imaginés par l'Agence Galuchat et produite par IMG, l'exposition initie une résonance entre le cadre et les tenues. Sur fond de grands airs épiques issus de l'opéra ou de films, la scénographie plonge le visiteur dans 10 thématiques pensées comme des micro-architectures au sein desquelles les créations ont été rassemblées de manière thématique. Reprenant tantôt les codes visuels des habits, tantôt le cadre des défilés ou celui à l'origine du dessin, le décor offre une déambulation faite de ruptures successives. Une manière d'insister sur la diversité de la marque, mais également la richesse culturelle de l'Italie. Mettant en avant des savoir-faire comme la mosaïque, la miroiterie ou encore le stuc, « Du cœur à la main » rend hommage à toutes les petites mains, et pas seulement celles de la mode. Une déambulation extravagante et festive mais surtout divinement italienne, à ne pas rater en dépit de son coût... également extravagant.

Le Musée des Arts Décoratifs propose jusqu'au 30 mars de pousser la porte de la chambre, espace d'intimité par excellence, dont l'évolution des usages traduit près de 400 ans d'histoire de la société. Une exposition tout autant indiscrète qu'intéressante.

Regarder par la serrure. Voici l'indiscrétion à laquelle la Musée des Arts Décoratifs de Paris invite ses visiteurs jusqu'à la fin du mois de mars. Dans une sorte de rétrospective dédiée à l'un des espaces les plus impénétrables de nos intérieurs, le MAD propose de porter un regard chronologique du XVIIIe siècle à nos jours. Condition sine qua non à l'indépendance et à l'émancipation pour Virginia Wolf, la chambre, à soi ou partagée, est le témoin privilégié de l'évolution sociétale de nos us et coutumes. Tout à la fois théâtre de la vie intime et décor de mises en scène à vocations sociales, elle illustre depuis toujours la porosité entre sphère publique et privée. Une fluctuation de la frontière évoquée au travers de douze thématiques.

L'objet engendré par l'époque

Tantôt espace de restriction des libertés dont la femme fut la première touchée, tantôt espace d'expression avec l'arrivée progressive de la technologie, la chambre est avant tout un microcosme dont l'évolution progressive demeure très liée à la société, entraînant la création de nouveaux objets. Matérialisations de courants de pensée, tous témoignent d'une époque. L'hygiénisme du XIXe siècle voit ainsi se développer une multitude de pièces. Les baignoires intègrent la chambre à mesure que de nouveaux ustensiles de coquetterie débarquent, devenant des supports aux designs les plus en vogue. En témoignent les bourdaloues - pot de chambre féminin – dont l'usage se démocratise, et les exemplaires se déclinent plus ou moins richement. Le XXe siècle est également celui des mutations sociales rapides. La révolution sexuelle offre une nouvelle perception du désir et du plaisir intimement liés à la chambre. Un sujet que des artistes comme David Hockney ou Zanele Muholi immortalisent sur différents médiums, et sur lequel nombre de designers travailleront plus tard, notamment avec la démocratisation des sex-toys.

Mais les bouleversements modernes sont également sources d'inspiration pour de jeunes esprits novateurs, futures références du design. Parmi eux, Verner Panton dont la Living tower incarne la volonté d'un repli protecteur, très vite remplacé par le besoin de communier dans les 70's. Une époque où entrent alors en scène des studios stars comme Archizoom, Memphis ou bien plus récemment, les frères Bouroullec.

La technologie au pied du lit

Le poste radio, le walkman, le minitel rose, les téléphones portables ou encore la téléréalité. Depuis près d'un demi-siècle, l'intimité de la chambre à coucher se trouve bousculée par l'arrivée de supports médiatiques extérieurs. Plus petits, moins bruyants (parfois), plus complets, tous ont su convaincre leur public. Un fait auquel l'exposition dédie la fin de son parcours. Affichés en grand, les réseaux sociaux et leurs personnalités lifestyle les plus influentes comme Léna Mahfouf ou Sophie Fontanel, font désormais partie intégrante de notre intimité partagée. Un constat sur lequel s'ouvre un espace dédié à la surveillance. Un lieu d'interrogation utile après ce balayage historique rapide depuis les toiles d'Antoine Watteau et Edouard Vuillard situées à quelques mètres de là, si proches et si lointaines. Donnant la possibilité au visiteur de coucher sur le papier ses pensées, la dernière salle de l'exposition propose de renouer avec l'intimité ultime, celle que l'on entretient avec sa propre personne.

La galerie kreo accueille jusqu'au 5 avril la collection Jello du designer italien Marco Campardo. Un ensemble d'une dizaine de pièces caractérisées par leur procédé de fabrication dévié d'un moulage en carton.

C'est une petite collection d'aspect très ludique, mais qui a été imaginée avec le plus grand sérieux. Nommé Jello, cet ensemble géométrique en fibre de verre et résine évoque en premier lieu les pièces d'un jeu de construction. Une impression renforcée par l'épaisseur des volumes et le travail de la couleur dont l'esthétique en apparence assez naïve, dissimule une démarche expérimentale focalisée sur la méthode et l'exploration des matériaux. Un axe que l'on retrouvait déjà dans les précédents travaux de cet ancien graphiste, la collection Sugar Shapes réalisée en sucre, George en feuilles de bois compactées, ou encore la chaise Elle en équerres métalliques.

Une démarche prospective

« Selon moi, un objet ne naît pas d'un dessin. C'est le processus qui dirige mon travail et le résultat » résume le designer. Invité à réfléchir à la conception rudimentaire et économique d'une cinquantaine de tabourets pour le MACRO, le musée d'art contemporain de Rome, Marco Campardo a imaginé un processus permettant de créer des objets en série tout en conservant leur unicité. Un paradoxe mit à exécution grâce à l'utilisation de moules en carton. Un matériau préalablement plié puis légèrement déformé par la résine polyester qui y a été versée, induisant quelques imperfections. Supposé être l'instrument de la rigueur formelle, le moule est ainsi mis au centre d'un questionnement sur la variation et les aléas dus au médium. Une démarche éminemment prospective et artisanale, sans doute influencée par la profession de son père, menuisier.

Un renouveau initié par la galerie kreo

Dévoilée en 2022, la collection Jello est alors techniquement limitée à de petites pièces de moins d'un mètre. C'est un an plus tard, suite à la rencontre entre Marco Campardo et la galerie parisienne qui souhaite élargir le champ créatif, qu'une nouvelle approche se met en place. Mis en relation avec une entreprise française spécialisée dans le rotomoulage (procédé de fabrication par rotation du moule), Marco Campardo est encouragé à créer des pièces plus imposantes. Naissent de nouvelles typologies parmi lesquelles un bureau, un banc ou encore une console. Poussé à renouer avec le principe de série qui l'avait amené à son questionnement, le designer conçoit chaque pièce en 8 exemplaires dans autant de coloris, tous teintés dans la masse. Une approche répétitive qui a nécessité de revenir à un mode de fabrication plus conventionnel avec des moules classiques, néanmoins texturés, et un assemblage puis un vernissage post-fabrication. Une manière de donner à ce manifeste créatif aux lignes radicales, la forme d'une véritable collection visible à la galerie kreo.

Le FRENCH DESIGN by VIA présente « SPEED DATING... Love stories » jusqu'au 25 avril. Une exposition rétrospective sur 15 années de rencontres entre designers et éditeurs, initiée par l'institution.

Lancés en 2010 dans l'optique de favoriser l'émergence de nouvelles collaborations, les FRENCH DESIGN SPEED DATING OBJET comptent parmi les événements importants de la création. Favorisant l'échange d'idées novatrices entre les designers et les maisons d'édition porteuses d'un savoir-faire et d'un support industriel, ces rendez-vous annuels ont permis de donner naissance à une multitude d'objets. C'est avec l'idée de réunir sur le devant de la scène les créations les plus emblématiques de ces rencontres et celles passées malheureusement inaperçues que cette exposition a été pensée. À la fois célébration d'une décennie et demie de création contemporaine française, et mise en avant des deux principales familles du design que sont les designers et les éditeurs, “SPEED DATING... Love stories” expose la fécondité d'un concept.

De petits et de grands noms en face-à-face

Dispersées dans une scénographie signée Maison Sarah Lavoine et faite de drapeaux colorés, comme un clin d’œil aux Jeux olympiques de Paris, 20 pièces prennent place. Assises, luminaires, tapis ou encore bureaux se côtoient et avec eux, leurs designers. Parfois reconnus et déjà bien installés, parfois révélés comme Elise Fouin, Bina Baitel, et Julien Vidame dont on peut penser que les rencontres générées par le Speed Dating Objet ont significativement contribué à leur notoriété.

Sélectionnés pour leur diversité typologique, mais aussi esthétique, chaque objet a également été regardé sous l'angle de l'innovation. En accord avec la volonté de l'institution de favoriser une évolution plus verte de la discipline, quelques pièces s'affichent comme des pistes d'exploration à l'image de la lampe Scalaé de Martin Thuéry et la maison d’édition Boutures d'objets réalisées en 2020 à base de briques concassées. Une manière de démontrer, outre l'intérêt de ces rencontres, que l’addition d'une vision et d'une technique peut aussi être source de nouvelles perspectives.

La galerie Philippe Valentin consacre jusqu'au 22 février une exposition sur les travaux des designers Patrick de Glo de Besses et Jean-Baptiste Durand. Un savant mélange d'univers que tout oppose, et pourtant habilement réunis sous les regards bienveillants des silhouettes de la peintre Camille Cottier.

Il fallait un brin de folie et surtout une vision affûtée pour oser présenter ce trio de créateurs. Un défi autant qu'une prise de position affichée dès le nom de l'exposition : « Et pourquoi pas... ». Loin de chercher à mettre en avant « un corpus d’œuvres autour d'un thème ou d'un propos spécifique », Philippe Valentin, a souhaité confronter deux designers, Jean-Baptiste Durand et Patrick de Glo de Besses, exposé à l'Intramuros Galerie lors de la PDW en septembre 2024.

Deux artistes dont les travaux jusqu'alors distincts, sont pour la première fois réunis. Une idée « à première vue presque absurde, tant elle est binaire, qui me permet néanmoins d’affirmer ma vision de l’art : un art qui prend en compte la diversité des pratiques et ne s’enferme pas dans un dogmatisme, au service d’un non-goût ou d’une étroitesse d’esprit » explique le galeriste.

Contraster pour mieux exister

Rarement une exposition de design contemporain n'avait eu pour parti-pris de réunir deux univers si éloignés. Ultra-techno, le monde de Jean-Baptiste Durand s'affiche de manière très prégnante dans la galerie en un ensemble de câbles, de vérins et matières polymères aux assemblages industriels. Un design particulièrement novateur et unique face auquel Patrick de Glo de Besses répond par une sélection de 19 chaises aux allures artisanales mais non moins contemporaines et techniques. Une confrontation dans laquelle les compositions aux matériaux industriels évoquent un univers organique, presque vivant, alors même que les assises en bois semblent figées avec grande précision par la rigidité des coupes sculpturales. Un paradoxe mis en exergue par la proximité entre les pièces. « Lorsque j'ai découvert le travail de Patrick sur Instagram il y a deux ans, j’avais en tête de lui proposer un projet, mais je ne trouvais pas la bonne idée. C'est en voyant celui de Jean-Baptiste que j'ai eu l'idée d'une confrontation » observe Philippe Valentin. Saisi d'un côté par « l'idée tenace et radicale de la déclinaison », et de l'autre par « l'exubérance et la liberté formelle », il voit dans cette rencontre une possible diversité de réponses aux besoins du monde dans lequel nous évoluons.

Des chaises en bois en passant par le lustre et le lampadaire en doudoune fabriquées par Jean-Baptiste Durand et son équipe peu de temps avant l'ouverture de l'exposition, chaque création a ici sa place. Complétée par un ensemble d’œuvres picturales plus sensibles et aux figures humaines signées Camille Cottier, la sélection de mobilier trouve aussi un écho chromatique sur les pièces murales. Une résonance discrète, mais grâce à laquelle le triptyque trouve indiscutablement son équilibre.

L'exposition est visible jusqu'au 22 février à la Galerie Philippe Valentin, 9 rue Saint Gilles, 75 003 Paris. Retrouvez également les portraits de Jean-Baptiste Durand et Patrick de Glo de Besses et dans les numéros 221 et 222 d'Intramuros !

Fondé en 2007 par les artistes néerlandais Lonneke Gordijn et Ralph Nauta, le Studio Drift réunit nature et technologie dans des dispositifs souvent spectaculaires – en particulier avec l’usage de drones – et enclins à un esprit de célébration parfois très symbolique et festif, à l’image des différentes installations présentées au cœur du célèbre festival américain Burning Man.

Retrouvez l'article complet dans le numéro 222 d'Intramuros, disponible en kiosques et sur notre boutique en ligne.

.svg)